В Древнем мире развитая письменность и оптимальный носитель письма были непременными спутниками эффективной бюрократии. Поэтому сразу с их появлением возникала и большая государственность, что продемонстрировано в первой заметке на примерах Египта и Шумера-Аккада-Вавилона.

Вторая заметка, посвящённая Китаю, позволила убедиться, что для создания сверхбольших империй эффективная письменность и бюрократия являются необходимым, но недостаточным условием. Не менее важным фактором успеха становится идеологическое обеспечение имперского социогенеза, позволяющее государству концентрировать усилия на определённых направлениях, нарастить генерацию энергии и отсечь её паразитные траты в неэффективной и непродуктивной деятельности.

Практически в одну ногу с Китаем, более того, опередив его почти на столетие, к созданию сверхбольшой империи пришла Индия. В этой заметке мы познакомимся с социальными практиками и обстоятельствами столь оглушительного успеха. Начать придётся издалека.

Хараппская (Индская) цивилизация

Первую индийскую цивилизацию называют Хараппской или Индской. Развивалась она с 3300 по 1300 до н.э. в долине реки Инд, расцвет пришёлся на период 2600-1900 до н.э.:

Инд и его притоки обводняли огромную равнину длиной почти тысячу и шириной более ста км. Расцвет Индской цивилизации связывают с медленным смещением азиатских муссонов на Юг, что сделало их мягкими, а вызываемые ими наводнения умеренными. Поэтому харапцы, в отличие от населения Месопотамии и Египта, не были озабочены развитием ирригации, целиком полагаясь на мягкий и надёжный муссонный цикл. Плодородие земли восстанавливал приносимый Индом из предгорий Гималаев ил.

Многочисленные деревни без всякой ирригации вышли на уровень избыточного производства сельскохозяйственной продукции, что способствовало возникновению ремесленных поселений. Многие из них к 2600 до н.э., моменту входа цивилизации в зрелый период, выросли в крупные города. Один из них Хараппа и дал название первой на планете цивилизации больших городов. Общее число обнаруженных археологических объектов в виде поселений и городов в регионе Инда и его притоков более тысячи:

Технологический уровень Хараппской цивилизации

Регионы долины Инда были связаны активной внутренней торговлей, что подтверждается высоким для своего времени уровнем изготовления печатей. Активная торговля и наличие сквозной водной артерии обеспечили цивилизации долины Инда высокую связность. Её следствие – сходный дизайн изделий, керамики, орнаментов. Высокую связность подтверждает и схожая планировка городов, стандарты длины, веса, строительства сооружений, инженерных систем, изготовления кирпичей, печатей.

Обильная продуктовая база, обмен знаниями и технологиями обусловили высокий технологический уровень цивилизации. Индцы овладели технологиями строительства и обслуживания крупных городов, уделяя первоочередное внимание гигиене и доступности религиозных объектов. Городская планировка обязательно включала канализационную и дренажную системы: в городах Хараппа и Мохенджо-Даро туалет с подведённой системой канализации и подключение к дренажной системе, отводящей ливневые стоки, присутствовали в каждом доме. Отдельный дом или группа домов получали воду из своего колодца. В домах были комнаты для купания, вода из которых сливалась в тянувшиеся вдоль улиц крытые стоки. Даже в поздние Средние века в большинстве городов Европы подобная роскошь была немыслимой. Тысячелетиями позже их канализации и системе отвода сточных вод не было равных по уровню инженерной проработки, до сих пор превосходящей многие районы современной Индии и Пакистана.

Городская архитектура цивилизации долины Инда характеризуется продуманными складами, зернохранилищами, площадками для производства кирпича, верфями, защитными стенами, препятствовавшими в первую очередь наводнениям. В отличие от Месопотамии и Древнего Египта, Хараппская цивилизация не строила монументальных зданий – она не оставила ни дворцов, ни больших храмов. Почти все крупные здания служили зернохранилищами.

Цивилизация не была закрытой. Артефакты Индской культуры найдены в Афганистане, прибрежных районах Ирана, Северной и Западной Индии. В период Ранней Хараппы 3200-2600 до н.э. фиксируется сходство с Центральной Азией и Иранским плато в элементах керамики, печатей, фигурках, украшениях, что подтверждает интенсивную караванную торговлю с ними.

Сеть морских перевозок связывала порты Хараппы, расположенные в устьях рек, с гаванями Месопотамии в Персидском заливе. Их осуществляли стандартные корабли с одной центральной мачтой и парусом из ткани. Имеются свидетельства торговых контактов Хараппы с Древним Египтом и островом Крит.

Письменность

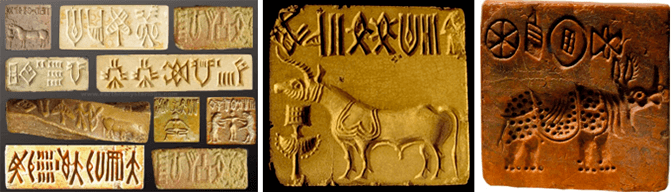

Письменность долины Инда известна по нескольким тысячам кратких надписей. Её возникновение датируют периодом 2700-2500 до н.э., а активное использование – интервалом 2400-1800 до н.э., что укладывается во временные рамки расцвета цивилизации.

Самую обширную группу письменных памятников составляют изготовленные из различных материалов печати. Надписи на них чаще всего сопровождались изображениями животных или символов. Следующая группа – жертвенные надписи на тонких каменных пластинках, на микроскульптуре, керамических сосудах и пр. Обнаружены надписи на культовых топорах и копьях, а также на глиняных браслетах и нагрудных подвесках, которые рассматривают в качестве знаков отличия.

Стандартная надпись содержит 4-6 символов. Редчайший случай – 9 знаков в надписи из Дхолавиры, самая длинная запись на одной поверхности состоит из 17 знаков:

Большинство исследователей считают протоиндийскую письменность классическим примером иероглифики. Она не расшифрована. Бытует точка зрения, что это могут быть просто наборы символов, обозначающих семьи, кланы, богов, религиозные концепции – аналог тех, что были распространены на Ближнем Востоке. Если это всё же письменность, то уровнем не выше самого раннего шумерского письма середины IV тыс. до н.э.

Государственность долины Инда

В отсутствии письменных источников и монументальной эпиграфики сложно дать доказательный ответ о государственности Индской цивилизации. Одно можно сказать точно – в отсутствии развитой письменности большого единого государства быть не могло. Подтверждением тому служит отсутствие дворцов и монументального строительства, а значит и доминирующих классов.

Социальный ландшафт Индской цивилизации был монотонным – без резкого расслоения общества в правах и достатке. Большинство жителей городов были торговцами и ремесленниками. Люди жили сообразно своему роду деятельности строго по районам. Население обладало примерно равным имущественным и социальным статусом: помимо отсутствия в городах роскошных построек в жилищах не найдено признаков богатства или бедности владельцев, нет пышных могильных памятников. Сложно даже определить, какие именно группы населения обладали политической властью, которая всегда служила главным инструментом защиты больших богатств.

Хотя единого государства не было, города явно управлялись. Без рабочего варианта письма максимально возможным форматом такой государственности была номовая или полисная структура. В отсутствии капиталов и порождаемой ими глубокой социальной иерархии, чем Индская цивилизация принципиально отличается от Шумера и Древней Греции, это была единственная реальная древняя демократия.

Причина отсутствия сильной государственности

Государства возникали как инструмент, обеспечивавший защиту территории от вторжения извне и капиталов внутри неё. Также были призваны ограничивать уровень внутренней конфликтности капитала – сущности крайне агрессивной. Меж тем в Хараппской цивилизации ярко выраженная социальная дифференциация не наблюдается – поразительное качество, свидетельствующее об отсутствии капитала, следовательно, отсутствовала необходимость защищать его от социума и социум от него.

Ситуация действительно нестандартная: высокопродуктивное производство зерна, а значит и существенные излишки в наличии, а их накопление в капиталы не наблюдается. Возможно, обратному пробуждению из тёмных глубин человеческой природы её животного начала – эгоизма, алчности и агрессии, прежде задавленных коллективным естественным отбором, помешало чисто геофизическое ограничение – климатический фактор.

В тёплом и влажном климате с регулярными высокими паводками, достигавшими в равнинном течении Инда 5-8 м, при наличии огромного количества вредителей, зерно было катастрофически подвержено порче. Оно имело короткий срок «неуверенного» хранения – в лучшем случае до следующего урожая. Хранение было сложной энергоёмкой задачей, по энергозатратам сравнимой с выращиванием: требовались постоянные усилия по контролю состояния зерна, его защите от вредителей и болезней, быстрому отделению и утилизации испорченного. Столь капризный инструмент консолидации излишков, требующий постоянных затрат, непрерывно усыхающий, послужил естественным препятствием накоплению и становлению на его фундаменте крупной частной собственности.

В отсутствии капиталов у государства оставалась одна существенная функция – защита от внешних врагов. Но от них защищали всё те же геофизические факторы. С севера Индийский субконтинент надёжно прикрыли Гималаи. Единственная потенциальная угроза исходила с запада – от кочевников Иранского нагорья. Но они в тот период ещё не освоили лошадь, предоставившую им необходимую мобильность и военное могущество.

В отсутствии элитарных групп и внешних угроз необходимость в сильном государстве отпадала: его наличие не несло социуму никакого энергетического выигрыша – лишь пустые затраты на насилие.

Истоки урбанистической природы Хараппской цивилизации

Урбанистический характер цивилизации Инда абсолютно естественен. Крестьянским хозяйствам, располагавшимся в затапливаемых низинах, хранить излишки урожая было и сложно, и крайне энергозатратно. Оптимальная модель поведения в таких условиях – оперативно обменивать их на что-то нужное им. Бурное развитие ремесленных поселений, выросших в города, есть прямое следствие их полезной функции утилизации излишков – устойчивый взаимовыгодный симбиоз.

Города старались располагать на равнинных «высотах» и защищать от паводков кирпичными стенами. Более того, городские кварталы строились на платформах из кирпича-сырца высотой 1-2 м, а склады и зернохранилища – на платформах высотой от 3,5 м до 10 м, как, к примеру, в Мохенджо-Даро. Из деревень в централизованные, защищённые от воды зернохранилища, свозилось в обмен на ремесленную продукцию товарное зерно, питавшее город до следующего урожая.

Городской общине Индской цивилизации приходилось защищаться не от внешних врагов, а непрерывно отвоёвывать свою еду у воды, бактерий, грибов, насекомых и прочих вредностей, что породило цивилизацию не накопления, а мгновенного потребления добытого у природы. Необходимость быстро, по расписанию и с пользой утилизировать урожай создала сбалансированную деревенско-урбанистическую культуру с минимальным имущественным расслоением, которая была самым естественным ответом на давление среды.

Такие её достижения как снабжение водой, совершенные канализация и дренажная система, проложенные под землей в трубах из обожжённого кирпича, выводившие нечистоты и сточные воды за городскую черту, тоже были следствием не врождённой повышенной чистоплотности, а ответом на агрессивность среды. Инстинкт самосохранения, тренируемый монотонным давлением внешних факторов, заставлял градостроителей строить поселения так, чтобы оградить их от голода (порчи зерна) и эпидемий опасных болезней.

Исчерпание энергетического фундамента цивилизации

Индскую цивилизацию породил уникальный ансамбль геофизических факторов – благоприятный водный, тепловой и солнечный режим, большие объёмы ила, приносимые Индом и притоками из предгорий, равномерно распределяемые по огромной и удивительно плоской долине, её естественная защита от внешних врагов. Их сочетание породило настоящий энергетический клондайк с обильной «добычей» зерна, что и стало фундаментом невероятной цивилизации, для которой образование государства или государств было энергетически нецелесообразным.

Всё закончилось с исчерпанием ресурса: ближе к 1900 до н.э. муссонные дожди постепенно ослабевали, климат в регионе становился всё более сухим и жарким, что разрушило природную энергетическую фабрику. С оскудением избыточного крестьянского продукта города рухнули. Некоторая часть населения решилась на миграцию на северо-восток – в бассейн Ганга, где муссонные дожди выпадали стабильно. В условиях более сухого климата малые крестьянские общины сохранили способность обеспечить себя достаточными для жизни объёмами зерна, поэтому остались устойчивыми и процветающими, а вот города умерли.

Индоарийский контакт

Лошадь появилась в Месопотамии и Восточном Средиземноморье во II тыс. до н.э. Поскольку лошадей тут же востребовала военная индустрия, в том числе и оседлых государств, их разведение стало ключевым производственным процессом кочевых племён. Для них он естественен – сам образ жизни кочевников был составной частью процесса воспроизводства пасущейся живности.

Массовое освоение лошади превратило армию кочевников в подобие континентального флота – большая поражающая мощь, возможность быстро перемещаться на большие расстояния, эффективно нарушать коммуникации, неожиданно осаждать и захватывать укрепления, избегать ответного удара, быстро разрывая дистанцию и растворяясь в степных «морских далях».

Поэтому не удивительно, что около 1800 до н.э. началось вторжение в долину Инда со стороны Иранского нагорья полукочевых племён индоиранцев, относившихся к индоевропейской языковой семье, называвших себя ариями. Лошадь прорвала естественную геофизическую защиту долины Инда.

В отсутствии государства, а значит и армии, не имеет смысла говорить о военном покорении хараппцев: археологические изыскания не обнаружили следов битв, сражений, захоронений, которые указывали бы на войну ариев с жителями Индской цивилизации. Это было вторжение и подчинение.

Итог контакта уместно назвать взаимной ассимиляцией. Причём кочевники, как носители высокого пассионарного заряда, заняли доминирующее положение в социуме. Они сумели навязать коренному населению Индии свой язык – санскрит, а основные появившиеся в результате ассимиляции народы Индии – хиндустанцы, бихарцы, бенгальцы, маратхи и пр., тоже стали называть себя ариями. С кочевыми традициями, рассматривающими военную добычу в качестве естественного «природного» источника ресурсов, пришла и готовность к военному насилию. Эпос утверждает о походах даже на остров Шри-Ланка. Главной ударной силой войск стала колесница – ратха.

Ведийская цивилизация

Контакт породил не только Ведийскую цивилизацию и индоарийскую культуру, но и довольно занимательный в отсутствии письменности тип государственности, который мы подробно рассмотрим чуть позже.

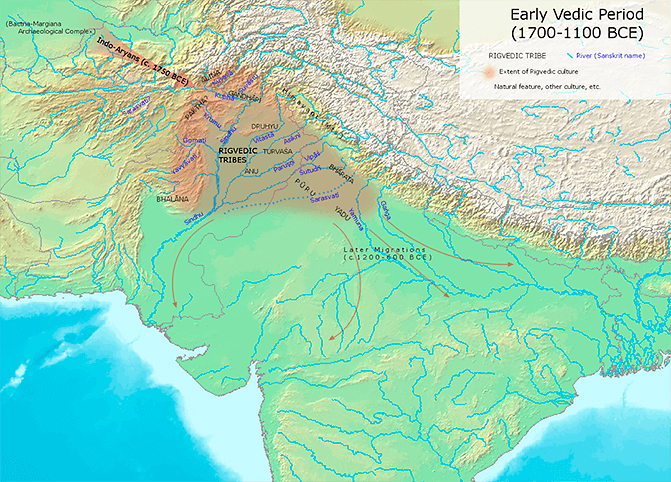

Становление Ведийской цивилизации началось двумя веками позже заката урбанистической культуры долины Инда, и в раннем ведическом периоде близко не наблюдалось крупных городов, подобных хараппским:

Ведийскую цивилизацию ассоциируют с Ведами. Временной интервал её существования ~1700-500 до н.э. Теми же временными рамками ограничено составление Вед и использование санскрита. Веды – сборники священных «писаний» индуизма, выполненные на санскрите в стихотворной форме.

На санскрите Veda – знание, учение. Веды – самые ранние источники об истории Индии. Они слагались и передавались из поколения в поколение устно: письменности не было – в ведах нет каких-либо упоминаний о письме и его носителях.

Самый древний индоарийский религиозный текст «Ригведа» – один из четырёх индуистских религиозных текстов под общим названием Веды. Его составление относят к XVI веку до н.э. На твёрдый носитель Веды были записаны много позже – в Средневековье. Из-за недолговечности носителя письма – древесная кора и пальмовые листья – возраст древнейшего дошедшего до нас манускрипта «Ригведы» датируется XI веком нашей эры. Не следует надеяться, что они дожили до этой даты без правок и вставок: такова потребность власти и человека – править и улучшать своё происхождение и прошлое.

Санскрит

Санскрит – древний язык Индии. Сейчас он мёртв, превратившись из языка повседневного общения в язык индуистской культуры. Используется в среде элиты – носителе древней культуры, сейчас представленной главным образом индуистскими религиозными текстами.

Санскрит относится к индоиранской ветви индоевропейских языков. К ней же относится и русский язык, имеющий с санскритом много родственных слов, унаследованных от их общего предка – праиндоевропейского языка: dva – два, tri – три, dvar – дверь, dam – дом, mātṛ – мать, bhrātṛ – брат, icchati – искать, madhvád – медведь, и др.

Грамматика санскрита чрезвычайно сложна и архаична, а система письма так и не создана. Позже для записи текстов на санскрите были использованы другие письменности – сначала брахми, затем производные от неё письменности. Но даже после распространения в Индии письменности тексты на санскрите продолжили заучивать наизусть – это был своего рода потенциальный барьер, препятствовавший проникновению низших каст в сферу культуры.

В 1786 Уильям Джонс, филолог и индолог, так высказался о санскрите:

Санскрит, каким бы ни было его происхождение, обнаруживает удивительное строение: будучи безупречнее греческого и богаче латыни, он изысканнее их обоих. При этом обладает таким заметным сходством с ними в корнях глаголов и грамматических формах, что оно никак не могло возникнуть случайно. Сходство столь сильно, что ни один филолог, изучавший все три языка, не усомнится в их происхождении от общего предка, возможно уже не существующего.

Абсолютизация статуса

Аридизация климата (с ней появилась возможность долго хранить зерно) и проникновение в Индию пассионарных кочевых племён запустили процессы накопления капиталов и расслоения социума, что подтверждается появлением рабовладения и становлением военной машины.

При этом перед арийцами, пребывавшими в явном меньшинстве, стала сложная задача закрепления и защиты своего доминирующего статуса и капиталов. Лучший инструмент, как известно, – сильное государство, но оно в отсутствии письменности немыслимо, что вынудило арийскую элиту опереться на идеологический инструмент. Он принял форму кастовой системы, впечатанной в социум в виде безусловной религиозной нормы, усваиваемой с пелёнок. Ранний идеологический импринтинг делает кастовую систему для жителей Индии столь же естественной, как потребность дышать.

Цветовая иерархия социума

Иерархическую структуру Ведийской цивилизации стабилизировало не государство, а социальное расслоение на варны – термин для обозначения четырёх сословий, так называемое цветовое деление индийского общества. На санскрите varn – цвет, качество, категория. Сословная иерархия социума упоминается уже в «Ригведе», а в законченной форме изложена в «Яджурведе»:

Варны имеют свой цвет: брахманы – белый, кшатрии – красный, вайшьи – жёлтый, шудры – чёрный. Каждый варновый индус носил специальный шнур цвета варны. Мальчики получали его при посвящении в ученики и были обязаны носить до конца жизни. Сейчас все толерантно носят шнур жёлтого цвета, что не отменило фактического деления на варны.

Высшая варна ведийского социума – брахманы. Исторически они были жрецами, учителями, монахами, выполняли функции духовных наставников в семьях кшатриев и ваишьи. Брахманы служили священнослужителями, чиновниками, судьями, писцами, писарями, учителями, из них выходили учёные. В первой половине XX века в некоторых районах Индии брахманы занимали до трёх четвертей всех сколь-либо значимых чиновных должностей.

Варну кшатриев, вторую по значимости, образовали владетельные воины. Она возникла в процессе отделения военной и управленческой функций от производительного труда. Из варны кшатриев в Древней Индии выбирались раджи. Естественные качества кшатриев – здоровое честолюбие, правдивость, благочестие, благонравие, хороший и развитый ум, героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость, умение вести за собой. Им прощаются гнев и другие проявления страсти, поскольку такие проявления их природы необходимы им для выполнения долга.

Варна вайшьев изначально состояла из вольных земледельцев, скотоводов, городских ремесленников, торговцев. Но с началом нашей эры крестьяне утрачивали землю, независимость и выдавливались в варну шудр, а ваишьи старались держаться подальше от физического труда. Их основными занятиями стали свободные профессии – торговля, ростовщичество, банковское дело, управление хозяйствами, предпринимательство. Они – своего рода «евреи» индийского социума, его корпорация свободных профессий.

Для входящих в три высших варны обязательно прохождение обряда упанаяна: для брахманов на шестом году жизни, для кшатриев – на тринадцатом, для вайшьи – на семнадцатом. Обряд допускает к участию в ритуалах и изучению Вед и знаменует вступление в ученики. Согласно законам индуизма те, кто не приобщён к священному знанию, ничем не отличаются от животных. Поэтому прохождение упанаяны считается вторым духовным рождением и сопровождается наречением новым именем, а каждый, кто прошёл ритуал, именуется «дваждырождённым».

Шудры – низшая варна, самая многочисленная. К ней отнесли безземельных крестьян-батраков, сельских ремесленников, прислугу и прочих, кто занимается тяжёлым физическим трудом. Они не допущены к упанаяне, дающей право на приобщение к священному знанию, поэтому, следуя канонам индуизма, ничем не отличаются от животных.

Также в индуистском социуме присутствует огромная вневарновая страта неприкасаемых или аварна. В неё попали племена, которые арии не интегрировали в варновую структуру. Полагают, что они были присоединены позже, когда жёсткие и непроницаемые границы варн уже оформились, поэтому оказались вне социальной структуры. Неприкасаемые – самая бесправная каста индийского социума. Сейчас они составляют 16-17% населения Индии – около 200 млн. человек.

Неприкасаемые исповедуют индуизм, но им запрещено участие в ритуалах и вход в индуистские храмы, в связи с чем у них свои боги, жрецы и ритуалы. Считается, что они способны осквернять членов высших каст, особенно брахманов, поэтому их всячески избегали и разрешали селиться только на окраинах поселений. Они были вынуждены выполнять самую тяжёлую, низкооплачиваемую и непрестижную работу – прачек, мусорщиков, ассенизаторов, заниматься добычей и обработкой строительного камня, плетением циновок и верёвок, свиноводством, и пр., и пр. Им досталась и вся «грязная» работа, связанная со смертью, убийством или разделкой живых существ: охотники, рыболовы, кожевенники, мясники, рабочие кладбищ, моргов – все они из страты неприкасаемых.

В «Ригведе» изложено происхождение людей из разных частей тела первочеловека Пуруши, в полной мере отражающее содержание иерархии варн: «Когда Пурушу расчленили…, его рот стал брахманом, его руки сделались кшатрии, его бёдра – вайшья, из ног родился шудра». Из чего сделаны неприкасаемые остаётся лишь догадываться.

Главная функция цветовой иерархии

Кастовое структурирование на мощном религиозном фундаменте позволило ариям не только увековечить господство, но и существенно упростить задачу управления огромным социумом в отсутствии письменности и эффективной бюрократии.

Шудры и неприкасаемые, составлявшие подавляющее большинство покорённых туземцев, добровольно и безусловно признавали главенство высших варн, что придало власти, несмотря на немощь бюрократии, невероятную устойчивость. Брахманы учили, что низшие варны – слуги старших, а шудры – слуги всех сословий. «Только одно занятие владыка указал для шудр – служение этим варнам со смирением». Индийцы рождаются с этим знанием, для них законы иерархии как законы природы, которые невозможно отменить. Сила власти врождённой иерархии оказалось таковой, что в поздний ведический период, 1100-500 до н.э., говорилось, что вайшьи «угнетаются по своему желанию», а шудры «избиваются по своему желанию».

Присутствие в стройной системе неприкасаемых тоже стало нелишним: ничто так не стимулирует послушание власти, как наличие социальной бездны, в которую желательно не упасть. Ненулевой иерархический статус по праву рождения столь привлекателен и заразен, что озабоченность лишиться его, даже если ты низший из шудр, и стать неприкасаемым служит реальным стимулом повиноваться брахманам и кшатриям. Но и неприкасаемых, которым вроде как нечего терять, мысль взбунтоваться против иерархии тоже не посещает: во-первых, действует идеологический импринтинг, во-вторых, не владеющую силовыми инструментами группу консолидировано раздавит остальной социум.

Развитие технологии структурирования социума

До наполнения страты неприкасаемых вновь присоединяемыми племенами шудры оставались самым огромным, бесправным социальным слоем, терпящим лишения, который можно было попытаться привлечь для свержения власти. Поэтому шудр быстро разделили на чистых и низших. «Высокий» статус чистых шудр сделал невозможным их дестабилизацию, превратив в изолирующий фундамент, надёжно защищающий власть от потрясений снизу.

Варновая технология стабилизации социума оказалась столь эффективной, что ещё до нашей эры началась дальнейшая стратификация варн на джати. Наиболее распространённый перевод термина джати на другие языки – каста. Каждое джати связывалось с какой-либо профессией, географией, племенем и пр., и жёстко ограничивало спектр социальных ролей человека. Сначала деление было размытым и нечётким, особенно в средних классах, без особых эндогамных ограничений. Но уже к раннему Средневековью варны расслоились на тысячи джати, предельно жёстко очертивших свои границы эндогамией – предписанием заключать браки только в рамках джати.

Если варны у индуса может и не быть, как у неприкасаемых, то джати есть всегда. В джати он вступает в брак, проводит большую часть социальной и культурной жизни, рассчитывает на поддержку в трудные времена, в старости, при разрешении споров, джати продвигает его насколько это возможно по социальной лестнице. Огромный мир и успех в нём окуклились в джати. Фактически джати интегрировали в кастовую систему аварну неприкасаемых, тем самым стабилизировав и её.

Жёсткие границы и внутриварновая иерархия джати сделали невозможным их объединение для достижения общих целей, поскольку джати всегда преследует только одну цель – сохранение и повышение своего статуса. Джати по определению, будучи фундаментальным элементом иерархической системы, занятым в её гонках по вертикали, неспособно выступить против неё. Такую социальную систему невозможно поколебать снизу: её траекторию определяют исключительно договорённости высших джати кшатриев и брахманов, поскольку ни у кого нет возможности опереться на массовый протестный ресурс низших джати, дабы оспорить их власть. Система варн и джати – самый совершенный, идеальный вариант реализации принципа «разделяй и властвуй»

Система получилась невероятно устойчивой. Ни длительное мусульманское, ни британское господство не расшатали фундаментальные основы кастовой системы. О степени её устойчивости можно судить по итогам обращения десятков миллионов индийцев низших джати в Ислам и Христианство – сейчас их около двухсот двадцати миллионов. Попытка побега из жёсткой кастовой системы привела к её воспроизводству в рамках мусульманской и христианской общин, хотя это в корне противоречит их принципам и этике.

Расцвет Ведийской цивилизации

Миграция индоариев не ограничилась долиной Инда. Они постепенно продвигались из Пенджаба дальше на юго-восток, в итоге около 1200 до н.э., центр Ведийской цивилизации сместился в верхнее течение рек Ганг и Джамна (Ямуна). Началось хозяйственное освоение малозаселённой долины Ганга, занятой редкими поселениями охотников и земледельцев. Труднопроходимые джунгли быстро превращались в земли, пригодные для земледелия и скотоводства. Через два века индоарии заполонили Мадхьядешу, на санскрите «Срединная страна» – её территория обозначена на карте слева:

На севере Мадхьядеша ограничена Гималаями, на юге – горным массивом Виндхья высотой до 1100 м, на востоке – точкой слияния Ганга и Ямуны, с запада её подпирал Пенджаб.

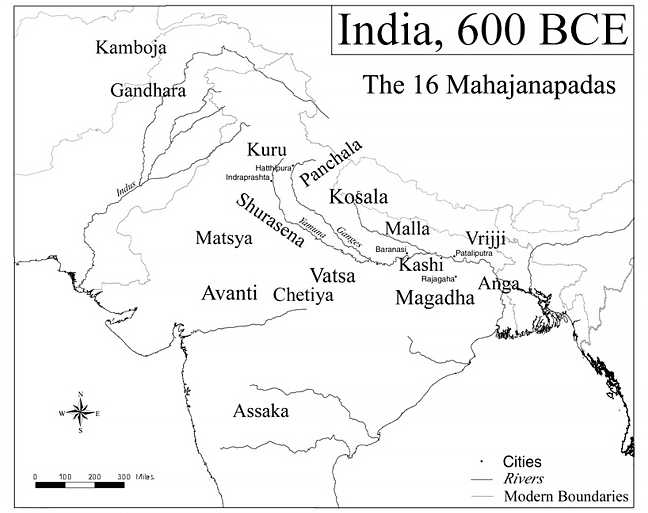

Причину экспансии индоариев в Мадхьядешу иллюстрирует правая карта. Во-первых, это плодородная равнина с мягким климатом, пронизанная стекающими с Гималаев полноводными реками, орошаемая муссонами и тропическими циклонами, приносящими каждый год от 760 мм осадков на западе до 1500 на востоке. Кроме того Ганг в тридцать раз полноводнее Инда, что открыло широкие возможности для орошения угодий в жаркие периоды.

Кочевые племена, получив доступ к плодородной земле, активно осваивали земледелие. Постепенно пастушеский быт сменился оседлым – земледельческим и ремесленным. Народ, разбитый прежде на небольшие отдельные племена, объединялся в большие социумы под управлением князей.

Пенджаб больше не имел того политического и культурного влияния, каким обладал раньше в качестве первого оплота арийской власти в Индии. Центром арийского мира стала Мадхьядеша. На её плодородных землях началась трансформация Ведийской цивилизации из племенных союзов в бесписьменные государства, благо стабилизировавшая их сегментация социума на варны уже состоялась.

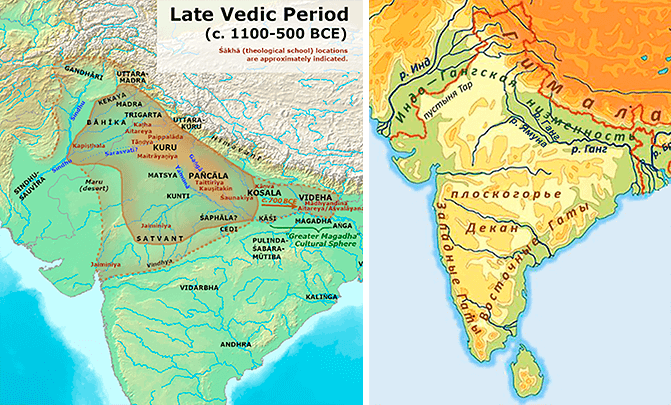

К VI веку до н.э. Ведийская цивилизация превратилась в конгломерат независимых княжеств – махаджанападов, в переводе с санскрита «великие страны»:

Из упоминаемых в индийской литературе шестнадцати махаджанападов только три находились за пределами водной системы Ганга: Ашмака (Assaka) – в центральной Индии, Камбоджа и Гандхара – в пограничных областях Пенджаба. Три махаджанапада, тяготевших к центральной Индии – Матсья, Аванти и Чеди, были связаны с бассейном Гангом реками Чамбал и Бетва, впадающими в Ямуну.

Самым сильным и богатым было царство Магадха, претендовавшее на имперский статус. Оно лежало южнее Ганга в его нижнем течении. Учитывая общую оценку населения Индии в 35 млн. человек, население махаджанападов было многочисленным. У ряда из них оно превышало население Египта того же периода, при этом они не обладали его совершенной бюрократией, порождённой эффективной письменностью и носителем письма. Отсутствие системных элементов управления компенсировалось укоренившейся жёсткой иерархией варн.

Распад монотонной Ведийской цивилизации на устойчивые государства ознаменовал её угасание. Открывалась совершенно другая страница индийской истории – не цивилизаций, а государств. Культура, начиная с V века до н. э., стала приобретать формы классического индуизма. Ведийская же цивилизация канула в небытие, послужив основой для индуизма и прочих культурных аспектов государственности ранней Индии.

Вторая урбанизация

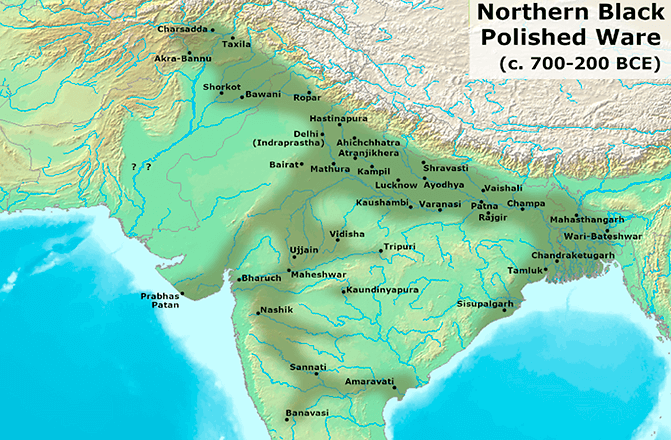

Становление государственности, высокая продуктивность земли и плотность населения инициировали вторую после Хараппской цивилизации урбанизацию:

Около 600 до н.э. в центральной части Индо-Гангской низменности массово появляются большие города, служившие столицами династий и местных князей. Их появление синхронизировано с культурой северной чёрной лощёной керамики 700-200 до н.э. Карта наглядно демонстрирует факт смещения второй волны урбанизации из долины Инда в долину Ганга.

Имперский проект Индии

Пик второй урбанизации, 500-300 до н.э., пришёлся на период сразу после заката Ведийской цивилизации, трансформировавшейся в индийскую государственность. Практически одновременно махаджанапады вступили в фазу интеграции, дав старт имперскому проекту Индии. Его особенность в том, что он опирался не на письменность и эффективную бюрократию, а на весьма специфические чисто индийские технологии.

Выше упоминалось, что на имперский статус претендовал махаджанапад Магадха – самый богатый и сильный. Он примечателен ещё и тем, что попутно породил первую мировую религию – буддизм, который стал важным элементом имперской технологии.

Развитие проекта чисто индийской империи

История Магадхи в отсутствии письменности расплывчата и неконкретна: персонажи, их жизнь, связи – полумифологические, датировка событий – приблизительная. Сие не удивительно, поскольку история была зафиксирована не на твёрдых носителях письма, а в буддистском каноне, джайнских агамах и индуистских пуранах, хранимых в пластичной и податливой человеческой памяти. Впрочем, таково состояние всей истории Древней Индии.

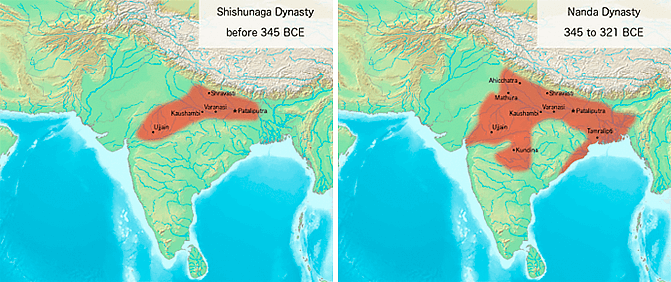

Магадхой правили три династии: Харьянка 545-413, Шайшунага 413-345 и Нанда 345-320, все до н.э. Они последовательно расширяли царство, подчиняя всё новые махаджанапады, в итоге династия Нанда практически превратила Магадху в империю:

На создание империи провоцировала невероятная продуктивность земли в долине Ганга, оставлявшая ресурсы для экспансии. Однако высокая ресурсная отдача земли нивелировалась качеством государства. Отсутствие письма означало отсутствие инструментов учёта ресурсов и контроля бюрократии, что позволяло последней оставлять себе из изымаемого у тружеников столько, сколько сочтёт нужным. Дабы всё же обеспечить государство достаточным для функционирования объёмом ресурсов, уровень изъятий стал чрезмерным, что делало жизнь огромных масс шудр и неприкасаемых крайне тяжёлой. По мере расширения государства бюрократия становилась всё массивнее и бесконтрольнее, превращая жизнь низших слоёв социума в невыносимую – приближая её к нищенскому существованию.

Тем самым врождённая иерархия варн с одной стороны значительно облегчила управление государством, позволяя осуществлять его даже в отсутствии письменности, с другой стороны она несла угрозу социальной стабильности из-за переэксплуатации низших варн и неприкасаемых. Проблема была решена не менее оригинально.

Дополнительный инструмент стабилизации социума

Ответом на высокий уровень социального дискомфорта и напряжения стала индоарийская культура Великой Магадхи. Она, хотя и сохранила ведические мотивы, ушла от ведического брахманизма – кшатрии были поставлены выше брахманов, отвергла ведические ритуалы, но, главное, опёрлась не только на индуизм, но и на шраманские религии.

На санскрите шрамана – странствующий монах, аскет, религиозный подвижник. Шрамана отказывался от семейных связей, путешествовал, жил подаянием, поскольку его цель – дать душе возможность вырваться из круга страданий, связанных с материальным миром.

По представлениям шраманских религий душа человека тонет в океане сансары – непрерывном цикле связных рождений и смертей, удерживающих душу в плену страданий, страстей, несвободы, генерируемых материальным миром. Частью «сетей сансары» является карма – последствия действий в прошлых жизнях бесконечного цикла. Душа стремится к освобождению (его обозначают терминами мокша, распространённым в индуизме, или нирвана – в буддизме), достичь которого можно только через духовные практики, позволяющие вырваться из сетей сансары. Сделать это проще неимущим, ещё легче нищим, например, Будде, имеющим минимальную привязку к материальным благам и соблазнам, как гвоздями прибивающим душу к колесу сансары.

Буддизм – первая по дате рождения мировая религия. Его родина – Магадха. Все даты, связанные с жизнью Будды и буддизмом в силу отсутствия эпиграфических источников условны – их назначают по соглашению заинтересованных сторон. Так, общепринятых интервалов жизни Будды два – 623-543 и 563-483 до н.э., причём второй предлагается сдвинуть ещё на век ближе к нам. Условной датой рождения буддизма назначили 543 до н.э.

Будда, в миру Сиддхартха Гаутама, по рождению принц – отпрыск раджи маленького индийского княжества. Родился на территории современного Непала в 160 км от столицы Непала Катманду и в 20 км от индийской границы. Отец скрывал от сына «всё плохое, что есть в жизни»: он рос в роскоши, женился на любимой девушке, которая родила ему сына. Толчком к духовному перевороту стали «Четыре встречи». Они позволили принцу осознать старость, болезни и смерть – удел всех людей, а ещё увидеть умиротворение нищего странника, который ни в чём не нуждался.

Потрясение навело царевича на глубокие размышления. В двадцать девять лет он тайно покинул дворец, семью и стал отшельником в попытках найти смысл жизни. Результатом поисков стало просветление и освобождение, которого Будда достиг в тридцать пять лет. Оно настигло его на территории, где сейчас находится индийский город Бодх-Гая, после чего он сорок пять лет проповедовал своё знание по всей Магадхе.

С одной стороны его учение неразрывно связано со срединным путём: в нём не признаётся ни вера в случайность событий, ни вера в кармический детерминизм, не приемлется ни аскетизм, ни его противоположность – гедонизм. Однако практически достичь мокши или нирваны можно только следуя по пути Будды – через радикальное нищенство, помогающее вырвать гвозди, прибившие душу к колесу сансары. Поэтому религии шрамана стали популярными среди огромных масс неимущих и нищенствующих Магадхи.

Самые обездоленные массово, с головой окунулись в буддизм и джайнизм. Они выполняли функцию социального лифта, увозившего наверх к нирване тех, кто был погружён на самое дно иерархии варн: принцу Гаутаме освобождение от пут сансары было недоступно, а странствующему нищему Будде – вполне. Для высших варн было крайне важно то, что духовные практики, позволяющие рвать сети сансары, абсолютно не приемлют насилие.

Технология «двойной клей»

Сосуществование системы варн с религиями шрамана обеспечило безписьменным государствам невероятную устойчивость даже при низком качестве оперативного управления и тяжёлых лишениях шудр и неприкасаемых. С одной стороны теологический импринтинг иерархией варн делал жизнь немыслимой без добровольного подчинения ей, с другой стороны религии шрамана компенсировали лишения и купировали негатив самых обездоленных слоёв социума, создавая инверсную иерархию: чем ты ниже в социальной пирамиде, тем легче подняться в иерархии Духа – к просветлению и освобождению.

Такого рода «двойной клей» стал главным фактором устойчивости. Поэтому не удивительно, что религии шрамана возникли одновременно со становлением индийской государственности – уже цари первой династии Харьянка озаботились распространением буддизма. Династия Нанда была более склонна к джайнизму, который является практически копией буддизма, отличаясь большим уклоном в аскезу и самоистязание на пути освобождения от сансары.

Обратная сторона технологии «двойной клей»

У созданной в Магадхе социальной конструкции имелась и обратная сторона – низкая устойчивость к воздействию внешних факторов. Хребтом её армии служила варна кшатриев, которые в условиях бесконтрольных ресурсных потоков неизбежно заражались гедонизмом, что лишало воинов боевого духа. Опереться на нижние варны, раздавленные тяжестью иерархии и ресурсными изъятиями, погружённые шраманством в отрицание насилия, было невозможно.

Поэтому Магадха обладала большой и красочной «картонной» армией, эффективной в противостоянии себе подобным. Но порой и ей удавалось исполнить свою функцию, например, в 326 до н.э., когда Александр Македонский подошёл к западным границам Магадхи. Говорили, что властитель Магадхи из династии Нанда ожидал захватчиков с армией в 80 тысяч всадников, 200 тысяч пехоты, 8 тысяч военных колесниц и 6 тысяч боевых слонов. Солдаты Александра, измученные долгим походом, не обрадовались перспективе столкновения с гигантской армией, взбунтовались и отказались идти дальше на восток. Офицерам удалось убедить Александра уклониться от столкновения, он повернул на юг и дошёл вниз по Инду до океана.

Альтернативный имперский проект

Царство Магадха, будучи самым богатым и большим, постепенно расширялось, захватывая другие махаджанапады, опиравшиеся, как и оно, на технологию «двойной клей». Рост был медленным, поскольку социальные издержки расширения были слишком велики. В то же время в долине Инда созревали предпосылки для реализации традиционного имперского проекта, опиравшегося на письменность и эффективную бюрократию, которые были принесены в Пенджаб «новыми ариями».

Второе пришествие «ариев»

Пассионарным персам, опиравшимся на совершенную имперскую машину, не составило труда покорить ближайшие к ним индийские земли, окончательно прервав Ведийскую цивилизацию. Около 517 до н.э. Дарий I 522-486 до н.э., третий император династии Ахеменидов, присоединил махаджанапады Камбожда, Гандхара и долину в среднем и нижнем течении Инда. Персидские надписи того времени говорят об их населении как о персидских подданных. Из двадцати имперских сатрапий Индийская была самой населенной – 5 млн. человек, и с неё взимался самый большой годовой налог – 360 талантов (более девяти тонн) золотом.

Персы унаследовали и продолжили традиции Ассирийской, 912-609 до н.э., и Вавилонской, 626-539 до н.э., империй. В имперской канцелярии и межэтнических контактах они использовали самое удобное в тот момент фонетическое консонантное (с алфавитом, состоящим только из согласных звуков) арамейское письмо, принятое ими в качестве лингва-франка. Его широко распространила по всей Передней Азии ещё Ассирийская империя.

Однако на присоединение невероятно богатой и столь же заселённой долины Ганга «новым ариям» не хватило военного потенциала. Главным препятствием стало длинное логистическое плечо: если центр империи от долины Инда отделяли около 2300 км, то от Магадхи примерно 3800 км. Для сравнения: расстояние до Нижнего Египта, который так и не удалось устойчиво превратить в сатрапию, составляло около 1600 км. Естественный потенциальный барьер (расстояние до долины Ганга) позволил двум имперским проектам – условно пенджабский и классический индийский – развиваться параллельно.

Носители письма в Индии

Прямой контакт с имперской канцелярской машиной Ахеменидов создал все предпосылки, дабы инфицировать Индию фонетическим письмом. Тому способствовало и наличие носителей письма по удобству пользования близких к папирусу. В качестве самого употребимого материала для письма был приспособлен пальмовый лист талипот – высушенный, размягчённый и разделённый на полосы. Несколько таких полос, связанных бечёвкой, продетой в сделанное в листе отверстие, или два отверстия, если объем был велик, образовывали книгу. Как правило, книга снабжалась покрашенной и лакированной деревянной обложкой:

В Гималаях, где пальмовых листьев не было, использовали кору берёзы. Надлежащим образом обработанная и размягчённая она тоже отлично подходила для письма. Помимо талипота и коры берёзы записи велись по хлопку, шёлку, на тонких пластинах из дерева или бамбука.

Чернила готовились из древесного угля или сажи. Писали тростниковым пером. В южной Индии использовали другой способ: сначала буквы наносились палочкой с острым концом, после чего лист посыпали чёрной сажей. При таком способе письма очертания букв получалось более утончёнными.

Подарок от империи Ахеменидов

Персы сделали Индии огромный подарок, привнеся в неё вместе с имперской бюрократией фонетическое письмо: «Арамейское письмо персы распространили по всему своему огромному царству, простирающемуся от Сирии и Персии до Северо-Западной Индии», Иоганнес Фридрих, «История письма».

В момент освобождения от власти персидской администрации, в конце IV века до н.э., у местных правителей и их традиционной бюрократии, заместившей ушедшую персидскую, возникла потребность в инструменте письма на языке подданных. При наличии всех предпосылок – образца фонетического письма, носителя для записей и запроса на письмо – дело осталось за малым – переложить фонетику языка на алфавит: «И когда здесь стала возникать необходимость писать на местных индийских диалектах, то само собой напрашивалось взять за основу арамейское письмо и создать новые знаки только для специфически индийских звуков, которых нет в арамейском, например, аспират (придыхательных согласных) и некоторых шипящих», Иоганнес Фридрих, «История письма».

Арамейский алфавит стал фундаментом для создания консонантно-слогового письма кхароштхи:

«Оно локализовано в Северо-Западной Индии и по времени относится к III веку до н.э. – III веку н.э., после чего было вытеснено широко распространившимся письмом брахми.

Письмо кхароштхи было очень беглое, направленное справа налево, как в семитском, и форма знаков сходна с формой арамейского письма примерно V века до н.э.», Иоганнес Фридрих, «История письма».

Кхароштхи, как полагают, развивалось на фундаменте арамейской письменности в течение двухсот с лишним лет и достигло своей окончательной формы к III веку до н.э.

Письмо брахми, вскоре вытеснившее кхароштхи, такое же консонантно-слоговое. Его происхождение так же неизвестно. Предполагается, что его разработали уже в имперский период специально для эдиктов царя Ашоки. Общепринятое мнение сходится в том, что брахми, как и кхароштхи, происходит от семитских письменностей, скорее всего – от арамейской. Будучи создано без влияния персидской администрации, оно более точно, чем кхароштхи, передаёт фонетику индийских языков. Самыми ранними бесспорно датированными и наиболее известными надписями на брахми являются высеченные в скале указы Ашоки в северной и центральной Индии. Их относят к 250-232 годам до нашей эры. Никакой связи брахми с письмом на печатях II-III тыс. до н.э. из Мохенджо-Даро, Хараппы и др., обнаруженных в долине Инда, не прослеживается.

До III века до н.э. кхароштхи фактически не пользовались. А вот с III века до н.э., с началом имперского периода истории Индии, началось активное использование его, а вскоре и брахми. Кхароштхи было заброшено после III века нашей эры, в то время как брахми и производные от него письменности использовались веками. Кхароштхи, обладая более явными семитскими корнями, проиграло брахми и его производным. Остальные индийские системы письма произошли от брахми, направление их написания, как правило, слева направо.

Непреднамеренный шаг назад

Некоторые учёные, в основном индийские, полагают, что индийское письмо не могло произойти от арамейского алфавита, поскольку оно ближе к силлабическому (слоговому). Получается, что создатели кхароштхи и брахми сделали шаг назад, ведь алфавитное письмо, несомненно, более совершенно. Но странность вполне объясняется тем, что в арамейском алфавите вообще не было гласных. Но если семитским языкам легко обойтись без них позволяет само их устройство, то в индоевропейских языках это совершенно невозможно.

Греки, попав ещё в VIII веке до н.э. в ту же затруднительную ситуацию, что и индусы, блестяще разрешили проблему огласовки – греческий алфавит стал первым консонантно-вокалическим. В своей древнейшей форме он был точной копией финикийского, но несколько знаков, обозначавших не представленные в греческом языке звуки, греки приспособили для обозначения гласных.

Индийцам сделать аналогичный шаг не удалось. Возможно создатели кхароштхи и брахми, будучи носителями языка, очень далёкого от семитской группы, восприняли арамейское письмо как полуслоговое, не уловив алфавитную суть, поэтому проблему огласовки они решили через слоговую структуру письма. Но это не умаляет их заслуг: глубоко разработанная система брахми являет собой плод поразительной филологической и фонологической точности, в чём древние индийцы превзошли все современные им народы. Созданное ими письмо необыкновенно тонко отражает фонетические особенности всех многочисленных индийских языков.

Непроницаемая для письменности граница

Важнейшим фактором появления письменности было наличие запроса на неё со стороны активного пользователя. Так, например, в Передней Азии в конце IV-го – начале III-го тыс. до н.э. запрос предъявили зарождавшиеся государственные бюрократии Египта и Шумера-Аккада-Вавилона.

Не менее яркий пример связан с появлением первого фонетического письма. Полностью готовая для его появления база имелась в наличии у Древнего Египта. Египтяне, не изобретая букв, воспользовались уже имеющимися иероглифами: ряд идеограмм, обозначавших односложные слова, стали применять для обозначения первого звука слова – акрофонический принцип. Так, иероглиф, означавший понятие «вода» – «нев», означал также и звук «н». Из 30 таких иероглифов сложился полный, но неупорядоченный алфавит: 26 применялись только для согласных звуков, четыре – для передачи гласных звуков, использовавшихся крайне редко, поскольку почти всегда было достаточно консонантного ряда.

Обладая всеми необходимыми предпосылками для фонетического письма, египтяне так и не сделал последний шаг – переход к нему. Они продолжили традицию использования сотен иероглифов, привлекая фонемы лишь в качестве вспомогательного средства. В чём причина? Писчей элите, дабы не утратить свой высокий статус, радикальное облегчение обучения и пользования письмом было ни к чему – то, чем с лёгкостью могут овладеть многие, элитарным навыком уже не является. Египетская писчая бюрократия категорически не была заинтересована в его обесценивании, а с тем падения доходов и статуса.

«Заказчиком» фонетического письма в Передней Азии выступили невероятно богатые и активные финикийские купцы. Они не страдали от давления традиций и не были озабочены заработком на умении писать, зато нуждались в простом, удобном и конфиденциальном, т.е. не требовавшем посредничества профессиональных писцов, инструменте ведения дел. В торговом социуме статус определялся не сакральным знанием иероглифов, а умением прибыльно торговать, поэтому-то он и стал реальным «заказчиком» фонетического письма.

Не нагруженные традицией и заботой о статусе писчей братии, финикийцы при контакте с гибридами с лёгкостью отбросили энергетически неподъёмную логографическую (иероглифы) составляющую, оставив фонетическую. В итоге примерно около XV-XIV вв. до н.э. появилось финикийское консонантное письмо. Наиболее приоритетная версия его корней – египетские. Возможно, оно произошло от синайской письменности, сходной с египетскими иероглифами. Не исключена версия, что от угаритской клинописи, впрочем, возможно и обратное – та произошла от него.

Финикийцы, во-первых, отбросили все логограммы. Во-вторых, ушли от акрофонического (аз, буки, веди…) принципа – стали обозначать звук не иероглифом с аналогичным первым звуком, а отдельным элементарным знаком-буквой, обозначавшим исключительно элементарный звук. В-третьих, создали первый настоящий алфавит – определённый порядок перечисления букв. Его достоинство в простоте начертания и небольшом количестве букв – всего двадцать две. В этом им помог консонантный принцип всех семитских письменностей, в которых корень глагола и отглагольных имён, как правило, состоит из трёх согласных, несущих основное словарное значение.

Но вернёмся в Индию, которая оказалась разделённой на управляемую «новыми ариями» сатрапию и территорию традиционных махаджанападов под пятой потомков «старых ариев». Система управления первых опиралась на административное производство и арамейскую письменность. Их местные сменщики, воспринявшие эффективные технологии управления, и выступили заказчиками письма кхароштхи. А вот независимые от персов махаджанапады опирали свою государственность и попытку выйти на имперский уровень на технологию «двойной клей». Их бюрократии письменность, позволяющая наладить системный учёт, контроль и неискажённую однозначную коммуникацию центра с периферией, была ни к чему. Она купалась в ресурсном изобилии именно благодаря её отсутствию.

Вот почему граница между «новыми» и «старыми ариями» стала непроницаемой стеной для письменности и обусловленных ею социальных технологий. По разные стороны от неё «варились» два разных имперских проекта. Их столкновение оказалось коротким и молниеносным, с предсказуемым результатом.

Рождение первой общеиндийской империи

Почти двухсотлетнее господство Ахеменидов в Пенджабе прервал Александр Македонский, сокрушивший великую империю в 331 до н.э. Возмущение, привнесённое в спокойный ход событий коротким вторжением греко-македонцев, дало толчок к почти мгновенному появлению первой индийской империи Маурьев, 322-187 до н.э.

Александр Македонский распространил своё господство на Пенджаб в 327-326 до н.э. Чрезмерная длина логистического плеча не позволила ему в 326 до н.э. решиться, как некогда и Ахеменидам, на вторжение в Магадху.

В расположенном в Пенджабе городе Таксила, столице подчинённого Александру махаджанапада Гандхара, учился юный Чандрагупта Маурья, его годы жизни 340-298 до н.э. После смерти Александра в 323 до н.э. созданная им империя распалась на независимые царства во главе с военачальниками. Нарастающие противоречия и столкновения между несколькими греко-македонскими сатрапиями предоставили шанс выдавить их из Индии, и Чандрагупта Маурья возглавил в 322 до н.э. борьбу с македонскими гарнизонами в Гандхаре и Пенджабе. В 317 до н.э. последний сатрап был вынужден покинуть Индию, после чего Маурья стал фактическим правителем Пенджаба, получив в наследство эффективный административный аппарат сатрапии, готовую письменность и окрепшую в столкновениях армию.

Армию, выросшую на противостоянии с македонцами и греками – лучшими бойцами эпохи, Чандрагупта Маурья двинул против империи династии Нанда, располагавшей огромным войском. В буддийском сочинении рассказывается, явно преувеличенно, что в решающем сражении погибли один миллион воинов, 10 000 слонов, 100 000 лошадей и 5000 колесничих. Чандрагупта Маурья в итоге захватил столицу Магадхи Паталипутра, что ознаменовало падение империи Нанда и рождение империи Маурьев. Коронацию Чандрагупта Маурьи относят к 317 до н.э., хотя немало сторонником и более ранней даты 321 до н.э. – ничего не поделать, это же история Индии. Столицу империи Чандрагупта перенёс в Паталипутру, население которой около 300 до н.э. составило примерно 400 000 человек.

Чандрагупта воспользовался военным потенциалом Магадхи, мобилизовав дополнительно 400 тысяч воинов и 4000 слонов. Вскоре он занял всю северную Индию, построив империю от Бенгальского залива до Аравийского моря. Затем были подчинены значительные территории Центральной Индии.

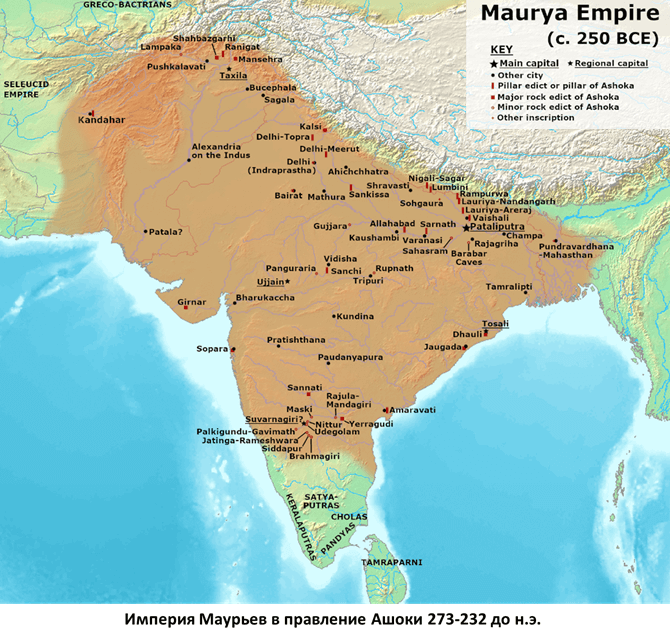

Его империя опиралась на традиционные административные практики, позволявшие оптимизировать управление, контролировать бюрократию, уровень изъятия ресурсов, не брезгуя стабилизировавшей социум технологией «двойной клей». В итоге получилось сильное централизованное государство, расцвет которого пришёлся на правление царя Ашоки 273-232 до н.э.:

Имперская бюрократия Маурьев регулировала практически всё – от муниципальной гигиены до международной торговли. Была введена строгая единая система налогообложения, общая для всей Индии денежная единица. Имперская армия нещадно расправлялась с бандитами и региональными армиями влиятельных вождей, привычно стремившихся утвердить на местах свою власть.

Высеченные в камне эдикты царя Ашоки, выполненные на брахми, встречаются по всему субконтиненту. В них говорится о его политике и достижениях. С точки зрения формы они следуют персидской традиции. Тридцать три дошедшие до нашего времени надписи являются самым древним массовым памятником письменности Древней Индии.

Империя Маурьев, хотя и опиралась на стандартные административные практики, не отказалась от столь удобных для власти варновой структуры и шраманских религий. Ашоки известен как великий покровитель буддизма. Благодаря его активности буддизм широко распространился по большой территории с огромным населением, оцениваемым до 40 млн. человек. Хотя Ашоки практиковал веротерпимость и не объявил буддизм официальной религией империи, своими активными действиями он сделал для его превращения в мировую религию больше, чем кто бы то ни был. Ашоки отправлял буддийские миссии вплоть до Греции, строил буддийские монастыри, школы, оставил свыше восьмидесяти тысяч ступ. Большую роль в распространении учения Будды по всем уголкам империи сыграли индийские купцы, массово обратившиеся в буддизм.

Хотя формально империи Маурьев отводят интервал 322-187 до н.э., она не просуществовала и сотни лет. Проблемы назрели в конце правления Ашоки, а весь период после него был процессом распада империи. По-видимому, уже в правление Ашоки столь желанная для бюрократии технология «двойной клей», несовместимая с эффективным управлением, взяла верх над административными практиками, что ввергло империю в хаос и распад. Иррациональная внутренняя Магадха быстро растворила рациональные традиции персидского Пенджаба.

Уроки Индии

Мы рассмотрели второй после Китая пример имперского социогенеза в сверхбольших социумах. Пример Китая показал, что для объединения сверхбольших социумов одной только эффективной письменности и её носителя недостаточно. В придачу к ним для перехода к империи потребовался проект преобразований, созданный философской школой Шан Яна. Его социальное воплощение получило название легизм. Проект системно оптимизировал внутренние энергетические процессы социума, увеличивая генерацию энергии и отсекая её паразитные траты, в том числе в сфере управления. Высокая управляемость, энергетическая эффективность и энергоизбыточность царства Цинь вылилась в его невероятную устойчивость и неудержимую экспансию. Проектное решение Шан Яна, позже интегрированное в синтетическое конфуцианство, было красивым, а полученный имперский продукт – жизнестойким.

Индия в эпоху Хараппской цивилизации эволюционировала в условиях невероятной продуктивности земли и отсутствия возможности хранить (накапливать) продукт, уничтожаемый агрессивной средой. Как следствие, могла не мучить себя «гармонизацией» отношений «справедливой эксплуатации», требующей сложного иерархического управления (подавления), бюрократии и желательно письменности.

Следующую Ведийскую цивилизацию породил контакт с арийскими кочевыми племенами, тоже не отягощёнными традиционной государственностью. Для стабилизации иерархии, в которой арии были заинтересованы для бескровного сохранения господства, они воспользовались не порождаемыми письмом классическими административными практиками, недоступными им, а жёстким иерархическим расслоением социума на варны по факту рождения.

После миграции в чрезвычайно продуктивную долину Ганга иерархическая Ведийская цивилизация переродилась в подобие классической государственности с огромными по численности населения махаджанападами. Высокая продуктивность земли и иррациональные инструменты стабилизации иерархии позволили по-прежнему обходиться без письменности, что породило невероятно неэффективную и бесконтрольную бюрократию с убогими практиками управления. Неизбежная в таких условиях переэксплуатация шудр и неприкасаемых несла угрозу дестабилизации, которую купировали посредством шраманских религий, открывших обездоленным массам форточку в мир Духа, возможность протиснуться в которую обратна социальному статусу.

Социальная технология «двойной клей» – симбиоз жёсткой врождённой иерархии и шраманских религий – позволили создать внутренне очень устойчивую государственность. Но её энергетическая неэффективность и плохая управляемость обусловили неустойчивость к внешним воздействиям – она крепко стояла на ногах, пока никто сильный не трогал её извне. Практики технологии «двойной клей» столь глубоко пропитали индийский социум, что стали его родимым пятном на протяжении всей имперской истории. Индия так и осталась плохо восприимчива к стандартным административным практикам управления, что отразилось на всей истории её имперской государственности.

В следующей заметке мы попробуем сопоставить имперский социогенез Китая и Индии, опиравшийся на два разных фундамента: «эффективное административное управление, социальная философия и патерналистские традиции» VS «жёсткая социальная технология «двойной клей» с элементами административного управления».

Ощущения и реальность

В ходе работы над заметкой возникло устойчивое ощущение, что где-то это всё я уже видел. Постепенно ощущение трансформировалось в убеждение, что на технологию «двойной клей» сделана ставка в реализации текущего Глобального проекта. По размышлению сие оказалось неудивительным.

Доминат (Очень Большие Капиталы, узурпировавшие доступ к эмиссионной машинке, что позволяет им управлять мировым кредитом и системой разделения труда) подошёл к заключительному этапу своего долгого восхождения к вершине глобальной власти. Основным тому препятствием было и до сих пор остаётся Государство. Они, Государство и Доминат, опираются на принципиально разные инструменты достижения и удержания власти – государство на Булат, Доминат на Злато. И Доминату никогда не достичь окончательной победы, не разрушив Государство и его инструмент власти. Его успехи на этом пути, следует признать, весьма существенные:

«Империя сегодня – это не власть государства. Это власть больших корпораций. Государственный контроль – последнее, что им как-то противостоит, поэтому эстетика антигосударственного анархизма будет этими корпорациями востребована. Возможно, востребован будет даже прямой бунт против традиционной центральной власти – но не против корпораций и банков», В. Пелевин, «Непобедимое солнце».

Разрушая стабилизирующие социум институты – административные, силовые, попечительские, идеологические, Доминат вынужден подменять их замещающим суррогатом, позволяющим социумам сохранить устойчивость. Здесь и вступает в игру древняя индийская технология. Велосипед изобретать не стали – суррогат готовят по рецепту Древней Индии, издревле научившейся компенсировать дистрофию государственного управления технологией «двойной клей», давно опробованной на практике, вполне эффективно исполняющей функцию стабилизатора больших социумов.

Но у такого рода «империи» есть один существенный недостаток – она не в состоянии противостоять любому ощутимому внешнему воздействию. Поэтому-то необходимое условие успеха проекта Глобальная Индия – уничтожение всех до единого сильных и суверенных классических государств. Они объявляются источником мирового зла и насилия и методично уничтожаются коллективными усилиями Нового Порядка.

Глобальный социум, следуя рецепту, уже вчерне поделён на базовые варны. Высшая варна – «избранные». В ней в основном иудеи и англосаксы. Ниже стоит варна «почётных вассалов», ещё ниже – «любимых слуг». Избранные (кшатрии нового мира) не жалеют для них титулов «почётных» и «любимых», а также крошек с барского стола, поэтому вассалы и слуги готовы самоубиться за их интересы ради простой похвалы. В варну шудр помещён третий мир. Страту неприкасаемых формируют из «несистемных» государств, отвергающих Новый Порядок, помещаемых под пресс радикальных санкций и культуры отмены. Это дно, на которое может рухнуть каждый несогласный.

Не должно вводить в заблуждение функционирование социальных лифтов между варнами, недопустимое в совершенной кастовой системе. Просто Новый Порядок пока находится в динамической фазе формирования, и социальные лифты необходимы ему в качестве сладкой приманки для интеграции в него. По мере кристаллизации в Глобальную Индию лифты за ненужностью будут замедляться вплоть до полной остановки. Вспомним, что при разделении на джати их границы сначала тоже были размытыми и нечёткими. Таким же расплывчатым было и деление на варны в период их становления. Зато потом…

Параллельно со структурированием на варны запущен процесс сегментации варн на джати. Основанием для проведения границ, помимо традиционного дробления по линиям микроэтносов, землячеств, устойчивого социального статуса, рода занятий и пр., и пр., стали разного рода меньшинства, особенно по признаку наличия отклонений, извращений и уродств. Столь неестественные и отталкивающие джати нежизнеспособны без непрерывной поддержки свыше, что превращает их в самых зависимых и радикальных исполнителей заказов высших джати – своего рода социальные торпеды, бьющие по онтологическим опорам мира традиционных государств. Сегментация варн на джати – необходимый элемент нового чудного мира, поскольку ничто не сжигает пассионарность эффективнее, чем нескончаемая схватка с соседями по этажу за место в иерархии, уносящая избыточный выхлоп социальной энергии в гудок цвет штанов.

Следует понимать, что даже в высших варнах попадание в их нижние джати, наиболее многочисленные, отнюдь не сахар. Но там хотя бы можно гордиться статусом «дваждырождённого», что при определённой деградации интеллекта отвлекает от тягот бытия животной радостью от того, что не тебя назначили животным.

Мир Домината сугубо материальный, и Бог в нём только один – Деньги: все обязаны беспрекословно служить Капиталу. Поэтому традиционные религии будут окончательно обнуляться – их заместят лёгкими и весёлыми протестантскими симулякрами. При этом традиционные шраманские религии, наподобие буддизма, не тронут. Во-первых, они отвергают насилие, во-вторых, очень хорошо справляются со своим прямым назначением – утилизацией крайних состояний негатива и десоциализацией недовольных.

Но одними только рудиментами прошлого не обойтись. Необходимым элементом продвигаемой технологии «двойной клей» становятся новые псевдошраманские религии для нищих духом – такой новый вид нищенства, имманентный абсолютизации материальной стороны бытия. С этой целью активно развивают иррациональные недуховные практики типа веры в императив прав человека, секты свидетелей «слезы ребёнка», разного рода экошаманства и пр.

Но главная из новых «религий» – безграничная вера в «индийскую» демократию и свободу, только не хараппского, а постведического кастового разлива. Прежде всего, её исповедуют жители низших джати высших варн и те из новых шудр, кто лелеет надежду к ним присоединиться. Вера глубокая, хотя по факту вся «индийская» демократия сводится к праву опустить свой голос в урну, выбирая одного из ларца одинаковых с лица, а свобода ограничена рамками отведённого их джати иерархического пространства. Но возмущаться ограничениями своего джати недопустимо, этим можно только гордиться, иначе – исключение в страту неприкасаемых, по-русски – ватников. А вот принимают решения и очерчивают иерархические границы, что можно, а что нельзя, что доступно, небожители высших джати. В принципе, любая власть принимает решения и ограничивает. Вот только раньше это всё же было содержанием общественного договора, который недовольные элитарные группы, дестабилизируя и привлекая разные социальные группы, имели возможность менять. В «индийской» же демократии понятие общественный договор отсутствует в принципе: родился — и всё, скажи спасибо своему джати. Если что, на санскрите джати означает род, рождение.

Псевдошраманизм будет служить массовым эффективным компенсатором, утилизирующим социальный негатив, одновременно позволяющим приподняться «новым пассионариям» в иллюзорной иерархии: вместе мы здесь власть! Действительно же богатое население высших джати верит только во власть денег, рождающих реальную иерархию новых джати. Оно смотрит и аплодирует:

«Просто в Европе живут такие люди. Они всегда улыбаются, когда хотят тебя кинуть», В.Пелевин, «Непобедимое Солнце».

Что нас ждёт в Глобальной Индии?

По мере обнуления государств будут деградировать их основные институты – соцподдержка, попечительские, здравоохранение, образование. Они превратятся в отделы соответствующих корпораций, которые будут заняты не своими прямыми обязанностями, а генерацией максимального денежного потока в направлении корпораций.

Административные корпоративные практики абсолютно неэффективны не только для поддержания социальных гарантий, но и как инструменты долгосрочного планирования и управления по целям и приоритетам, отличным от зарабатывания денег. Как следствие, никаких вам неутилитарных целей и приоритетов. Зато такое управление будет обеспечивать максимальный поток ресурсов в направлении варны избранных и её суперджати – Домината.

Вишенкой на торте – отмена традиционной культуры под давлением отклоненцев от норм, назначаемых Доминатом привилегированными джати, дабы уничтожить почву для мыслей о великом не корытном предназначении Человека.

Проблемы Глобального проекта

Первая – наличие сильных государств, несогласных со статусом неприкасаемых, шудр и даже вассалов, прежде всего, России, Ирана, Китая.

Вторая проблема более существенная – однополюсность Глобальной Индии. Отсутствие альтернативных полюсов, как следствие, противоречий между ними, выключает диалектический эволюционный двигатель: тезис → антитезис → синтез. Его остановка невероятно замедляет развитие социосистемы в направлении сложности. Меж тем сверхсложной системе, пребывающей на острие эволюционной спирали, раскручивающейся в направлении сложности, роскошь гомеостаза недоступна, поскольку она в высшей степени динамически неустойчива. Такая система как ракета летит либо вверх, либо вниз – зависнуть можно совсем ненадолго. Поэтому-то отсутствие движения вверх эквивалентно полёту вниз к деградации и смерти, поначалу незаметному.

Поясним действие механизма на пальцах. Без значимых проектов развития (не путать с потреблением) социосистема разучится распечатывать новые сверхисточники энергии, без которых их реализация невозможна. Пребывающей в гомеостазе Глобальной Индии перенапряжение себя проектами развития будет ни к чему, поэтому она не будет тратить колоссальные ресурсы на поиск и разработку новых источников энергии – её вполне удовлетворит энергия Солнца, ветра, торфа и прочих дров. Но любая система, чем она сложнее, тем большее число внешних факторов обязана уметь парировать. Меж тем излишков энергии, позволяющих компенсировать сильные негативные воздействия извне, у неё не будет. Под их давлением она неизбежно начнёт деградировать и сыпаться. Возможно, если повезёт, Глобальная Индия разрушится на части, и эволюционный двигатель перезапустится, после чего существенно упростившаяся социосистема сможет начать повторное восхождение к сложности. Вот только большой-большой вопрос: хватит ли ей для него ресурсов Планеты, основательно истощённых схваткой Глобального Проекта за власть.

Проект Глобальная Индия – попытка построить дом на песке. Попытка крайне болезненная, если не фатальная для социосистемы. То, что происходит сейчас, это и есть борьба за её общее будущее против движения вспять к ментальной смерти и погружению в Глобальную Индию.

Оставить комментарий: